| 제목 | [산업동향] 국내 AI기반의 스마트 농업의 현황과 정책방향 |

|---|

| 분류 | 성장동력산업 | 판매자 | 황세영 | 조회수 | 255 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 용량 | 2.44MB | 필요한 K-데이터 | 7도토리 |

| 파일 이름 | 용량 | 잔여일 | 잔여횟수 | 상태 | 다운로드 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2.44MB | - | - | - | 다운로드 |

| 데이터날짜 : | 2025-02-13 |

|---|---|

| 출처 : | 국책연구원 |

| 페이지 수 : | 35 |

스마트농업의 미래전망

세계 인구는 2022년 약 80억 명에서 2050년 97억 명으로 1.2배 이상 증가할 전망이다.

하지만 농지 면적은 2001년을 기점으로 감소하는 추세여서 식량문제가 우리 인류의 주요 이슈로 부상하고 있다.

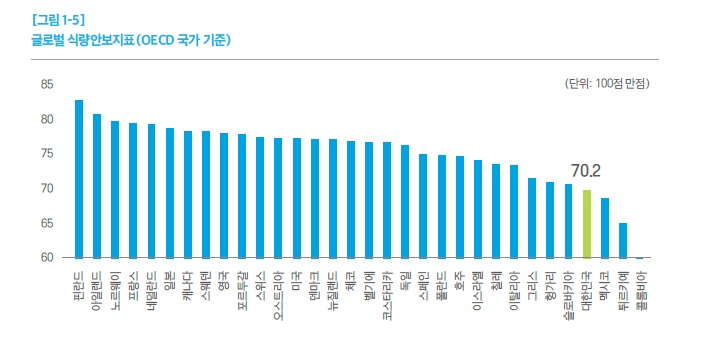

우리나라는 2022년 기준 식량 안보지표가 경제 협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development,

OECD ) 32개 국가 중 29위로 하위권이다.

이 같은 결과가 나온 데에는 우리나라 역시 농촌인구 감소, 고령화 심화, 경지면적 감소 등으로 인한 식량문제가 가장 큰 요인이 됐다.

따라서 우리나라는 식량안보에 첨단기술을 활용한 스마트농업이 중요한 산업이 될 것으로 전망하고 있다.

정부 스마트농업 정책동향

우리나라는 2015년 ‘농식품 ICT융·복합 확산대책’을 기점으로 기본 정책 방향을 농업의 스마트화로 나아가고 있다.

그전까지는 시설현대화, ICT융·복합 농업, 유비쿼터스팜 등 다양한 사업명이나 용어로 설명됐던 스마트팜이 개념화되기 시작했다.

본 계획에서는 국가 단위의 스마트팜 보급 목표를 2017년까지 스마트 온실(시설원예) 4,000ha, 스마트 축사 700호로 제시했다.

이후 정부는 스마트농업 관련 투자 규모를 계속해서 확대하고 있다.

그 결과 2022년 기준 누적 스마트 온실은 7,239ha, 스마트 축사는 6,002호의 보급실적을 보였다.

2018년에는 ‘스마트팜 확산방안’을 발표6하며 기존 단위 농가 중심의 스마트팜 보급 정책을 보완해 정책지원 대상을 청년,

농업인으로까지 확대하고 이들을 지원하는 집적화된 시설을 구축하고자 했다.

본 계획에 따라 현재 전국 4개 권역의 스마트팜 혁신밸리(전북 김제, 전남 고흥, 경북 상주, 경남 밀양)를 조성·운영하고, 청년보육과

기술혁신의 보급·확산 거점으로 활용하고 있다.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※ 본 서비스에서 제공되는 각 저작물의 저작권은 자료제공사에 있으며 각 저작물의 견해와 DATA 365와는 견해가 다를 수 있습니다.